Фонетический разбор слова онлайн — быстро и бесплатно

- {{ error }}

Онлайн-сервис для фонетического разбора слова

«Текстовод.Фонетика» — это удобный онлайн-инструмент для школьников, студентов и преподавателей, который позволяет быстро выполнить фонетический разбор слова. Достаточно ввести слово, и программа автоматически построит транскрипцию, разделит его на слоги, определит ударение и проведёт полный анализ звуков.

Звуко-буквенный разбор слова онлайн

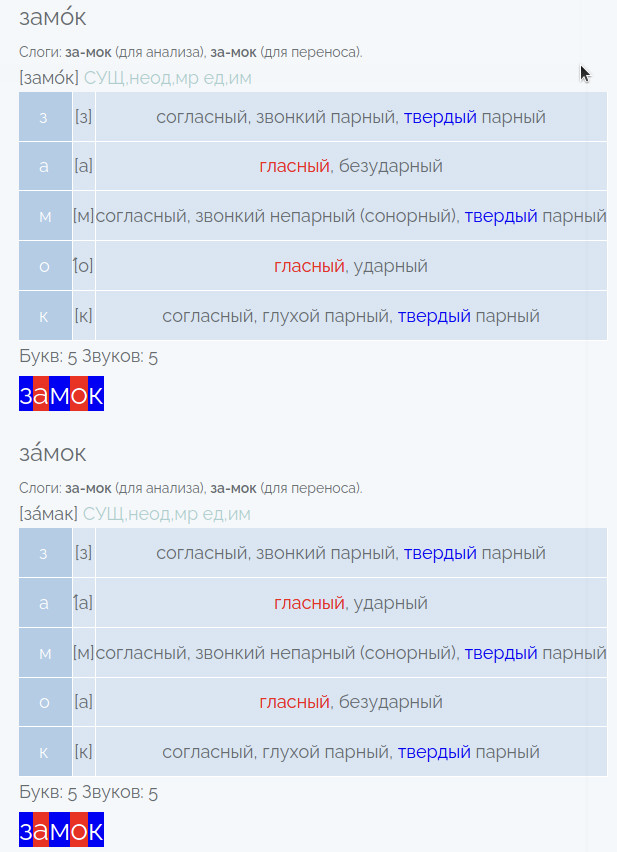

Сервис также выполняет звуко-буквенный разбор слова: показывает количество букв и звуков, отмечает совпадения и различия, указывает характеристики согласных (твёрдость/мягкость, звонкость/глухость). Такой разбор помогает понять, чем отличается буквенная запись от звучания слова.

Преимущества сервиса

-

Точный фонетический и звуко-буквенный анализ слова.

-

Автоматическая транскрипция и деление на слоги.

-

Подсчёт букв и звуков с подробным описанием.

-

Работа онлайн без установки программ.

Зачем нужен фонетический разбор

Фонетический и звуко-буквенный разбор помогают лучше понимать структуру русского языка, развивают орфоэпическую грамотность и навыки правильного произношения. Этот навык полезен школьникам, студентам, будущим филологам и всем, кто хочет глубже освоить русский язык.

Фонетический разбор слова — это анализ его звукового состава. Такая работа помогает понять, как звуки соотносятся с буквами, как они изменяются при произношении и какие фонетические законы русского языка действуют в конкретном слове. Умение делать фонетический разбор особенно важно при изучении орфоэпии, орфографии и фонетики, так как письменная форма слова не всегда полностью совпадает с его звучанием.

Основные этапы фонетического разбора

1. Определение слова и его формы

Прежде всего, слово берётся в той грамматической форме, в какой оно употреблено. Например, «дерево», «деревья», «деревянный» — это разные слова для фонетического анализа.

2. Постановка ударения

Правильное определение ударного слога имеет ключевое значение: от него зависит произношение гласных (редукция безударных) и общее звучание слова. Например: молокó — ударение на последний слог.

3. Запись слова в транскрипции

Затем слово записывается в фонетической транскрипции, то есть так, как оно произносится. Для этого используют специальные квадратные скобки и условные знаки.

Пример: слово «солнце» → [сон’цэ].

При этом отмечаются:

-

редукция гласных (о в безударной позиции → [а] или [ъ]);

-

оглушение звонких согласных на конце слова (друг → [друк]);

-

смягчение согласных перед мягкими звуками (лёд → [л’от]);

-

ассимиляция по глухости/звонкости (сказка → [скаска]).

4. Определение количества букв и звуков

Обязательно сравнивают, сколько в слове букв и сколько звуков. Чаще всего эти числа различаются, потому что:

-

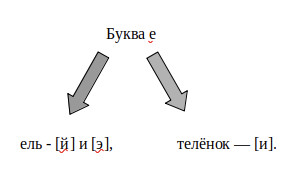

буквы е, ё, ю, я могут обозначать два звука ([й’]+гласный) в начале слова или после гласного;

-

мягкий знак и твёрдый знак не обозначают звуков, а лишь показывают мягкость или разделение;

-

некоторые буквы не произносятся (например, т в слове «солнце»).

5. Характеристика каждого звука

Далее идёт характеристика каждого звука.

Для гласных:

-

ударный / безударный;

-

ряд (передний, средний, задний);

-

подъём (высокий, средний, низкий);

-

огубленность (губный или негубный).

Для согласных:

-

звонкий / глухой;

-

твёрдый / мягкий;

-

парный / непарный по звонкости и твёрдости;

-

способ образования (шумный, сонорный);

-

место образования (губные, язычные и др.).

6. Итог

В конце разбора делается краткое заключение: «В слове … букв — столько, звуков — столько».

Пример полного разбора

Возьмём слово «мел».

-

Слово: мел.

-

Ударение: на единственном гласном (мел).

-

Транскрипция: [м’эл].

-

Букв: 3, звуков: 3.

-

Характеристика звуков:

-

[м’] — согласный, звонкий, мягкий, парный; губно-губной, носовой.

-

[э] — гласный, ударный, передний ряд, средний подъём, негубный.

-

[л] — согласный, звонкий, твёрдый, парный; переднеязычный, сонорный.

-

-

Итог: в слове 3 буквы, 3 звука.

Фонетический разбор слова — это последовательная работа, которая включает постановку ударения, запись слова в транскрипции, сравнение букв и звуков, а также характеристику каждого звука. Такой анализ позволяет лучше понять закономерности русского языка и увидеть, что «то, что пишется, не всегда то, что слышится».